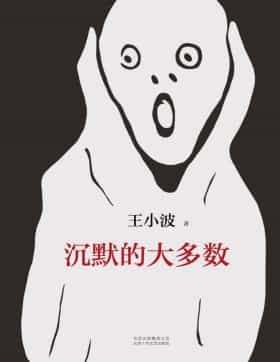

看书的时候,每个人都想当一只特立独行的猪;关上书我们都是沉默的大多数

简介

本书收录了王小波的杂文代表作,他以卓越的文采,众醉独醒的姿态对社会道德伦理、国学与新儒家、个体尊严以及小说、艺术等方面进行了酣畅淋漓的剖析,表达了有理有趣的观点。时隔二十年,依然如同清流一般,读来让人沉思,让人捧腹,让人拍案叫绝。王小波说:我活在世上,无非想要明白些道理,遇见些有趣的事。倘能如我所愿,我的一生就算成功。我开始得太晚了,很可能做不成什么,但我总得申明我的态度,所以就有了这本书——为我自己,也代表沉默的大多数。

简评

奇怪的是,文章里说的很多问题现在读来还很“新”。可见对一件不合理的事没有足够警惕,这事儿就极有可能一而再再而三的发生。

纪念王小波逝世二十周年# 每一句话的笔触都轻,但合起来的力道却很重。三观正得惊人,王小波手执着民族的警钟。

初读小波,有种相见恨晚的感觉,值得反复玩味的一本书

喜欢王小波 竟然从杂文开始 读一本书 竟然恨不得把每一句话都画下来 有时候忍不住笑出声来 有时候对一句话反复咀嚼 这还真的是第一次 还没有读过萧伯纳 罗素 苏格拉底 也不想去读孔孟程朱 但小波说的道理都是我的心声 我是不是有点智慧

单就这本书来说。他想说的,奥威尔全说了,他没说的,鲁迅早说了。 论证过于理所当然,在二十世纪九十年代还拿国民性当幌子,却又说不能拿什么标准去约束人,未免流于空泛。 前几篇谈自由的时候不曾见其顾及社群,最后几篇谈社群的时候又好像把自由给藏起来了。先说了一通漂亮话“人人都追求幸福”,又先验的把他认为的幸福当成真正的幸福,这难道不正是他说的哲人王复活吗?也许这就是有杨基特色的自由主义。立场先行也限制了深度的上限。 王的杂文比不上其小说,这本书的历史价值也高于其文学价值,总能隐隐看到河殇派的魂灵飘着。 也许会有人拿“若批评不自由,则赞美无意义”云云来辩护这本书,但我想说“若批评靠立场,则结论无意义。”

第一篇文章很惊艳 往后的却感觉格局不够

杠精本人了。但是又杠的这么有理有据你也没什么办法。好几个都看的笑死哈哈哈

惊讶于小波的社会洞察力。感觉今天的社会跟他所预想的一模一样。

为什么今日读来也不觉得王小波的话过时?这可是20多年前的文章了呀!另外这新版王小波文集的封面看来是认真设计过了

2020年再看,就我个人感觉,书中所言之事的时效性和民族性展露无遗——已经有些过时。大概是王小波的幽默在我这不太受用,只觉废话太多,道理也浅浅无奇。同类文章,比他写得好不乏人在。

又是一本臭得读不下去的书。北京十月文艺出版社真的是很服你。书香味能被你版成臭气。

做爱做的事才是“有”,做自己也不知为什么要做的事则是“无”。我这一生绝不会向虚无投降,我会一直战斗到死。——王小波《沉默的大多数•有与无》

第一次看不下去给差评!被王小波气到,这人不是说他挺沉默的么,歪理废话一大箩筐。扯罗素扯费罗伊德,完了批孔孟程朱,既同意“参差多态,乃是幸福的本源”,又痛斥大部分人都蠢,没智慧。可拉倒吧,综合全篇就是:我不很喜欢,所以我要说它就是不好的!怪不得沉默,这一开口就是欠收拾! 自觉太蠢,无力领受其教诲。

当然我还是很佩服此类作者的,于虚无缥缈之间能说出这么一大堆话来,反正我是无法做到,无法在这云遮雾绕之中有脚踏实地的切实感。

大部分文章与《我的精神家园》重复。附赠的信件影印版很有意思。

现在真的还不能说可以打几星,明明是一本对话一样的杂谈,但就目前来说,只是书本在单方面侃侃而谈,我像个二愣子一样傻在对面

不知道读什么的时候就读王小波 准没错

唔,既然是赠与友人,总不能说“自己都没读过”吧。

0 评论