全景式地展示了1931年长江大水灾的严重性和广泛性

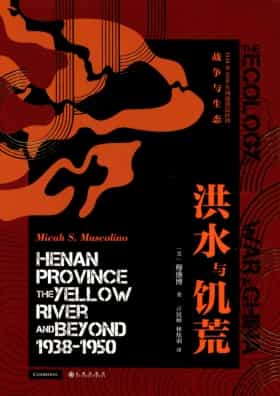

简介

电影《一九四二》中的悲剧是战争带来的人祸还是生态导致的天灾?

抗日战争三大惨案之一的花园口决堤事件到底是无奈之举还是早有准备?

详实的史料和精彩的论述,带你一探究竟

◎ 编辑推荐

☆题材独特:本书的故事背景是花园口决堤,这是个十分重要却又相对被较少提及的历史事件。事 实上,众所周知的1942年(电影《一九四二》)河南饥荒就是该事件的一个结果。电影《一九四二》中的故事究竟是影视杜撰还是真实存在?花园口决堤到底是无奈之举还是早有准备?1942年的大饥荒究竟是否可以幸免?本书以详实的史料和精彩的论述,带你一探究竟。

☆史料罕见:文中所用史料包括但不限于各类一手电报、书信、日记,这些材料为本书展开论述提供了坚实的依据。作者为撰写本书,跑了九家档案馆(包括美国、台湾地区),书中的很多材料亦较罕见。

☆故事性强:不同于其他的历史类学术作品那般晦涩,本书注重故事性。除了宏观叙述外,作者也通过单一家庭和个体,从微观上将这些苦难的故事同读者娓娓道来。

☆反思与现实意义:在这本以环境史为视角的著作中,国民政府最终选择决堤诚然是两难之间无奈之举,在阻击日军和维持当地生态环境之间,国民政府选择了前者。而如今,我们亦仍然面临另一种两难,那就是在经济发展和环境保护之间究竟该如何抉择。

◎ 内容简介

本书从环境史角度研究中国的抗日战争,主要论述了1938年国民党军队对黄河进行的战略性改道以及其对环境所产生的影响,“试图解释复杂的历史进程是如何使得中国的环境成为今天的样子”。本书共分为七章,作者穆盛博按照时间线索讲述了花园口决堤的前因后果以及在这一整个事件中环境、军事和普通民众之间的种种联系。

简评

整本书穆盛博老师写得超级流畅,除了能量流这个概念很开心能在2021年看到中译本面世!立个 flag,写篇长书评!

听说是事先没有经过作者知情的译本。这个中译本改动书名做的并不好。首先,“洪水与饥荒”,未能反映作者长期关怀的“中国军事化景观”的研究主旨。其次,副标题把原书“战时生态”这个主题缩限到“黄泛区”。这也并不恰当。其实书中有相当内容在讨论河南难民来到陕西黄龙山后给当地带来的环境影响。另外,该译本没有做边页,不利于回看英文版。

这本书的介绍写“电影《一九四二》中的故事究竟是影视杜撰还是真实存在?”太特么过分了,营销太恶心了

炸毁黄河大堤,一定程度上阻挡了日军,百姓流离失所,偷拐抢骗横行,但却给红色政权留下了发展机遇。常凯申万万没想到,国军和日军留下的权力真空,却被红军统统吃进……

值得一读。生态学框架内重写一段战争史,「能量流动」、「寄生」等概念像是提供了一种大型的比喻手法,把人、军队、战争和政治在社会新陈代谢的逻辑内抽象化了。这种更「自然科学」的重述方式避免了一般历史叙述的政治倾向,提供更有距离的冷眼观察,并让人意识到,历史中战争与政治博弈中的强弱走势需要更复杂地去理解,足够复杂才足够清晰。不足之处在于,研究仅仅停留在过于宏观和抽象的框架,描述终究和历史现场有点隔,就像面对素材,只提供了一个不一样的观看角度,但尚未发现精细描绘的透视方法。

战争操纵生态,破坏生态,生态的重塑改写战争。研究角度不错,翻译也流畅,就是书的译名和原名似乎没什么关系。

透過能量守恆與流動的視角既簡單又新穎地解讀了1938年黃河決口所帶給戰爭史、人口史、生態史、環境史、農業史、水利史、災難史的深遠影響,並令人信服地指出國共力量在此間此消彼長的能量獲取對中國政治的或然決定因素。不敬畏自然終為自然所制。何時揭秘1975年河南的另一超級人禍水災?!

借用生态学的能量和能量流动关注军事、社会与环境之间的动态发展,用“生物”的概念观察军队,将军队视为一个生命体,从军事行为的动态中观察其如何消耗能量、排出废物,如何军事寄生”,对社会与环境有何影响,“战争使得灾后恢复比平时更加困难,因为它独占了使诸多要素重聚所需的能量流。”

天真的人类想要借自然的力量打击敌人,殊不知最终被反噬,失控的黄河水在暴雨的助力下席卷了如今被称为黄泛区的地方(受灾最严重的有鄢陵、扶沟、太康、尉氏、西华)。悲惨程度令人心惊。 本书由大的战争环境入手一直详细叙述了灾民的挣扎细节和灾后重建的努力。不同的是切入角度以所谓能量流动的角度切入。可把没东西吃了或没柴烧了说成能量无法补充这意义何在呢。把饥荒,缺乏燃料以及加上黄河决堤所释放的能量统一来看产生出什么新的洞察了呢,更何况虽然灾难是由黄河带来,可冲垮了一切之后力量也就散尽了,也没有和人类有什么直接的能量传递呀。 把故弄玄虚的大词“能量”拿掉后,本书可以当作了解“由战争所引起的水灾对黄泛区的环境与人民造成了怎样的破坏,他们之间又是如何互相影响的?”这个问题的科普。

电影《一九四二》中的故事是影视杜撰还是真实存在?《洪水与饥荒》通过花园口决堤及其后续事件的描述,”试图解释复杂的历史进程如何使得中国的环境成为今天的样子”。

战争生态史。作者自创了一个概念“能量流动”,借来了一个概念“军事寄生”,两个都很有意思。“能量”分两大类,以人为表现的劳动力和以物为表现的物质能量。花园口决堤后,劳动力大量流入征兵和造堤,又有一部分逃避兵役和劳役,严重削减的劳动力致使农业生产遭受重大损失。以农业产出为主的物质能量则在国民政府、中央军、地方军、日军之间瓜分,而国民党军队在实物税和征购之外又以临时摊派和强征方式剥夺受灾群众业已稀缺的资源,其“军事寄生”所采取的掠夺性政策杀死了寄主,导致劳动力和物质能量的再生成为不可能。与之对应的是,共产党军队则成功摸索出一套良性的保护性“寄生”策略。日后国府将锅甩给日军,曝光事败后又以“救国即正义”、集体利益高于一切自辩,终难掩其执政合法性的丧失。

环境史研究。战争、社会和环境之间出现了多方面和多方向的关系。河南的军队在故意破坏水利系统之后,又耗费了大量的能量去谋求控制河流以达到其战略目的。为了满足新陈代谢需求,军队消耗了越来越多的粮食能量,于是,农业生态系统被撕碎了,农业生产被破坏了。军事系统以征召士兵和劳工的方式从当地社会汲取了大量的劳动力,尽管这种方式造成了死亡、流离失所和人口损失,但军队的方式仍旧如此。战争引起了人口的急剧下降,因此,当地社会(或残余的社会组织)就无法投入维持农业生态系统所需的劳动力和资源,而农业生态系统正是他们获得粮食和生物量的重要来源。所以,当水利系统受到破坏时,洪水便会导致额外的劳动力和物资损失。与此同时,由于河南泛区灾民迁往陕西西部,受灾地区也就失去了另外的能量来源。45年战后灾民回豫东泛区,就看国共了。

值得称道的是这本书基本把我能想到的战争环境史的方方面面:人→环境,环境→人,人又分为战争各方、近乎沉默的民众、善后的国际组织,环境也分为短期与长期的环境。但可惜似乎没有一点挖得足够深。能量流动和新陈代谢的概念框架似乎像个噱头,去掉了好像也不影响核心内容。 翻译没法核对到许多史料的原文非常遗憾,170页的怀特忘改成白修德(Theodore White)了,以及出版社貌似现在还没回应作者对中译本竟不知情的问题。

本书的宗旨是研究黄河花园口决口事件的动因及其持续影响,作者描述了操纵地表水何以成为现代战争的一个重要组成部分以及当地百姓为此付出的惨重代价,作者强调使用了能量和能量流概念,即军队与群众为了维持生存必须向自然环境索取物质资料的各种行为。残酷的战争受害者不只是人,遭到破坏的环境以及如何恢复,也是应当关注的课题。所谓自然灾害,很少完全因为自然因素所致,通常总是自然与社会互动的结果,在灾难记忆谱系或灾难话语中,这是不能被抹杀的历史。

读到导论的时候就发现有点压力了,看来环境史相对来说是有些门槛的。花了半个小时把正文部分的内容草草过了一遍,不知电影《一九四二》有没有拿本书作为资料,相对系统地剖析了黄河改道对河南省及全中国的历史之重大影响,相信对于历史学专业的同学来说会是一本好书吧。

0 评论